平成29年度【2017年度】慶應義塾大学法学部小論文解答例「立憲主義」です。

立憲主義(慶應法2017)の解答例

立憲主義と保障されている人権は、比較不能な価値観を奉する人々が公平に社会生活を送る枠組みを構築するために公と私の人為的な区分を線引きし、整備するためのものである。政府による特定の宗教への支援により当該宗教の信者以外の信教の自由を侵害することや思想や信条、表現活動に対する政府の規制が実際に特定の思想や表現の抑圧や助長へつながっていること、個人の私的な領域での生き方への干渉により、一部の人々の人生観やそれを考えられるとする能力を否定することなどが公と私の区分を損なう恐れが強い代表的な例である。このとうな扱いは、立憲主義が許さない。日本に必要なのは、日本という社会が各自の生き方や価値観を大切にし、かつ異なる人生観や世界観を抱く人にも受け入れられるような議論を通じて、何がみんなのためになるかについて合意を得ようとする冷静な社会である。これが実現すると愛国心教育をせずとも自然と人はその社会のシンボルについて敬意を示すようになっていくだろう。以上が筆者の主張である。

私は筆者の述べる立憲主義のあり方の実現は、現在の日本の社会より良いものへと変える重要な役割を果たすことができるのではないかと考える。

現在の日本ではこのような姿勢は徹底されていない。それを具体的に示す例が、先日の岸田総理の補佐官のLGBTQの方々への差別ともとれる発言である。一国の首相の補佐官とは思えない発言で明らかに人々の生き方や価値観を侮辱しているものであった。国民の人権を尊重し得る立場であるはずなのにも関わらず、政府の高官でさえ、当事者意識が欠けているのである。これは国民も例外ではない。今回の発言が取り沙汰されても、なおこの件に対して無関心の人が多数と言われているのだ。その根底には、自分と異なるアイデンティティの話だから、無関係という考えが隠れている。このような当事者意識の欠如が、G 7において同性婚が認められていない海外に遅れを取った日本の現状を生み出しているのだろう。

日本人のほとんどは、単一民族国家である日本においてマジョリティとして生き、マイノリティとしての経験がない。そのため、先に述べたような当事者意識が海外に比べ薄いことは、自然なことかもしれない。しかしだからこそ、筆者の述べる立憲主義が日本に浸透することは国にとって大きな進歩になるだろう。

立憲主義(慶應法2017)の添削一部抜粋

前半は、「著者が立憲主義をどのような原則として理解しているかを明らか」にすればいいので、「日本が必要なのは~なっていくだろう」という筆者の主張(意見)の部分はいらなかったと判断します。もし記述する場合は、もっと簡潔でよかったと思います。※課題文自体の後半の「こうした論点~(p7の2行目)」以下は、事例を挙げているだけであって、今回の「著者が立憲主義をどのような原則として理解しているか」にはいらないと思います。。

最後の結びも、「以上が、筆者が理解する立憲主義の原則である。」としてもよかったですね。筆者の主張をまとめるのが今回の題意でないので。

(Aさんの原文からの修正案)

「立憲主義で保障されている人権は~(略)。このような公私区分論の大前提に反する扱いは立憲主義が許さない。あらゆる人の平等を認めるのが、立憲主義である。以上が、筆者が理解する立憲主義の原則である。」

ざっくり要約

筆者は、⽴憲主義とは⽐較不能な価値観を奉ずる⼈々が公平に社会⽣活を送るために、公と私の区分を⼈為的に線引きし、社会全体の利益に関わる冷静な討議と判断の場を設けようとするものと論じている。

立憲主義的な憲法典で保証されている人権のかなりの部分は、比較不能な価値観を奉ずる人々が公平に社会生活を送る枠組みを構築するために公と私の人為的な区分を線引きし、警備するためのものである。よって、公と私を区別して、私的な領域に政治権力が踏み込まないようにする必要がある。

少数派の信念に基づく行動を、国家権力をもって禁止しようとすることは、公私区分論の大前提に反する。あらゆる人の平等を認めるのが、立憲主義である。

立憲主義の新たな視点

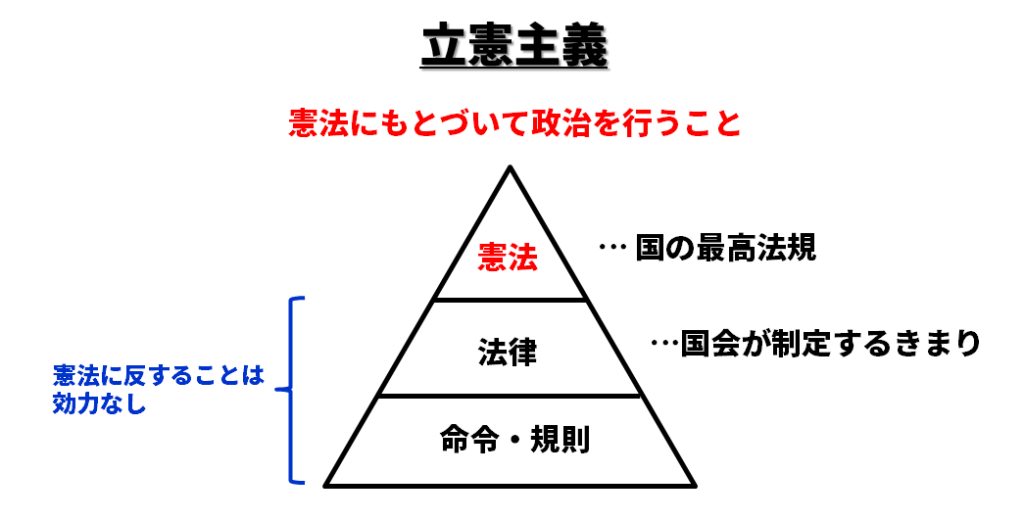

一般的な理解として、立憲主義は、単に憲法に基づいて統治がなされるべきであるというのみならず、政治権力が憲法によって実質的に制限されなければならないという政治理念とされます。もっと解釈を広げれば、国・政治といった権力から国民の権利を守る主義とも言えます。

しかし、どうでしょうか。昨今の日本の政治、世界の政治を見渡しても、立憲主義を逸脱したような光景を多々目にすることがなかったでしょうか。いわば、絶対主義、全体主義的な言動です。

(例)平和安全法制(俗にいう安保法)の可決(主な内容:集団的自衛権を認めるなど)を多くの審議をかけずに、現憲法を拡大解釈し成立させる。時の政権、安倍総理が、数の論理(与党が絶対的多数を占めていた)を利用したという論も。

今一度、民主主義に立ち返り、政治を見直す時期かもしれませんね。低い選挙率では、国民の声が必ずしも反映しているとは限らず、本当の意味での民主主義が成立しているとは言い難く、立憲主義を逸脱しやすい状況にあると思います。

先生の政治的立場は、今の立憲主義や民主主義からはちょっと離れた、「福沢諭吉とリークアンユーを足して÷2的な立ち位置(≒国家に依存しない国民一人ひとりの独立が大事。国民が独り立ちすれば、政府は小さくて済む。」なので、政治家には自由にやってくれという考えですが…。自由にやられるのが嫌で、今の社会や政治に不満があるのなら、その不満がある国民自身が立ち上がるべきいう考えです。

いつの時代も変わらず、福沢諭吉のいう「独立自尊」の気概が国民一人ひとりに必要なのかもしれません。結果として、国民一人ひとりが、コト(政治、経済など諸事情)に当事者意識を持つようになるのかなと。国民一人ひとりが当事者意識を持つことで、これまた、福沢諭吉が説いた「実学」に励むことにつながるのだと思います。そんな時代にしていくことが求められているのかな。

慶應法の論文におけるキーワードとして頭の片隅に置いてほしいことは、

「独立自尊」「基本的人権や個人の尊重の範囲(現憲法は、時代に即した基本的人権を保障していると言えるのかという視点も大事。処々の新しい人権などはその最たる例。つまり、憲法に処々の新しい人権の明記はない。しかし、それは解釈(拡大解釈)によっては、保障されているという学者たちもいる。)」「当事者意識(政治家あるいは国民一人ひとりが持つべきもの)」「道徳観と倫理観(※注)」といった具合でしょうか。

コメント