【2023年度】島根県立大学地域政策学部(編入学試験)の小論文解答例「食料安全保障」です。改題となっています。

【問題】この2つの新聞記事の内容を踏まえ、まず日本の農政・食料安全保障が抱える課題を簡潔にまとめた上で、「食料安全保障」確保の観点から、私たちは何をなすべきかについて具体的に提言してください。なお、論述にあたっては、「政府は何をなすべきか」「農業従事者は何をなすべきか」「消費者は何をなすべきか」という論点を取り込み、600字前後で論述してください。

【改題】農産物の貿易は、食糧安全保障において極めて重要な問題です。グラフの内容を踏まえて課題を説明し、それに対するあなたの意見を700字以内で説明しなさい。

食料安全保障の課題の小論文解答例

食料安全保障において、日本や韓国は主に輸入に依存した食料貿易を行っている。これと対照的に、インドや豪州、ブラジルなどは輸出量が輸入量を上回る積極的な貿易を展開している。

輸入に依存する国々が直面する問題は、世界経済の変動に直面する際に脆弱性を抱えていることだ。例えば、円高ドル安となれば一時的に輸入が有利となるが、逆に円安ドル高になれば食料輸入にかかるコストが増大する。この問題を解決するためには、国内での生産力向上が重要だと考える。国が必要な食糧の一部を自給自足できるようになれば、外部の変動に対する抵抗力が高まる。国内生産の向上は、持続可能な農業や技術の導入、農業者の支援などを通じて実現されるべきだろう。また、輸出主導の発展途上国とも協力し、互いに補完し合う形で国際的な食料バランスを構築することが求めらる。

一方で、発展途上国が行う輸出主導の貿易は、その国の農家にとって主要な収入源となっている。しかし、輸出先が見つからなかった場合、収入が減少し打撃を受ける可能性がある。また、輸入国が関税の引き上げや貿易取引の停止を決定した場合、これまでの収入が見込めなくなり、発展途上国では貧困問題が一層深刻化するだろう。これを解決するためには、単一の貿易国に依存するのではなく、多国間での貿易を進めることが重要だと考える。たとえば、関税や貿易制限に弾力的に対応できる柔軟な多国間の協定が、食料貿易の安定性を高める方法だと考える。

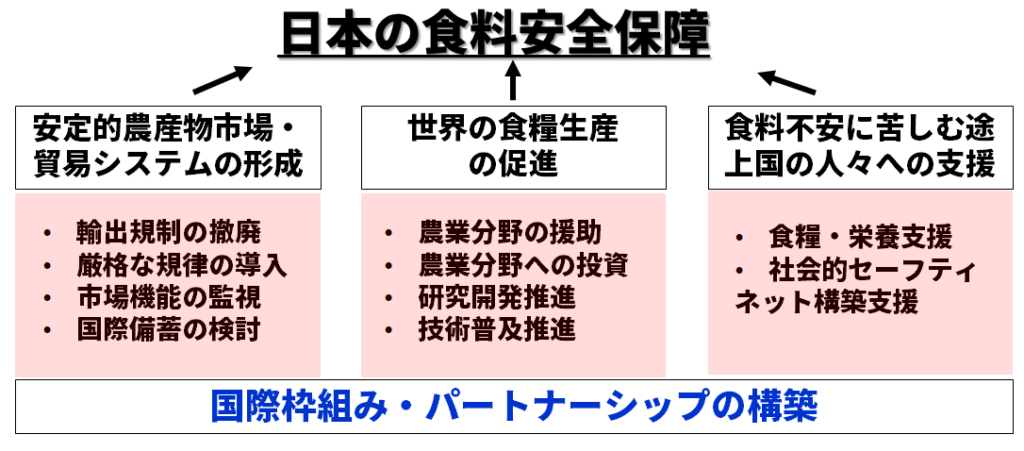

以上のように、食料安全保障の向上には、国内での生産力の向上と多国間貿易の強化が欠かせません。これにより、国々は外部の変動に対してより強靭であり、持続可能な食糧供給を確保できる。新たな展望を見据え、国際協力のもとで食料安全保障を進化させることが、持続可能な未来を構築する第一歩となると考える。

食料安全保障の課題の小論文の講評(抜粋)

論文は食料安全保障の問題を的確に指摘し、解決策に関する提案も明確である。国々の貿易状況に対する比較分析が興味深く、特に輸入国の脆弱性に焦点を当てた論点は重要です。提案された解決策も具体的であり、生産力向上と多国間貿易の重要性が強調されている。

【改善点】

具体的な数字や事例を交えて輸入国と輸出国の状況を裏付けると論文がより説得力を持ちます。また、提案された解決策を実現するための手段や政策についても詳細を加えると良いでしょう。

コメント