【2021年度】徳島大学生物資源産業学部(学校推薦型・Ⅰ型)の小論文解答例「バイオプラスチック」です。改題となります。

【問題】グラフA、Bより、バイオマスプラスチックとプラスチックの生産量を比較して読み取れることを述べなさい。その後、プラスチックが社会に及ぼす影響を踏まえ、社会が担うべき課題を示し、それに対してあなたが考える解決策を述べなさい。全体で500-600字以内とすること。なお、バイオマス(生物資源)を原料に製造されたものをバイオマスプラスチック、バイオマス以外(石油等)から生産されたものをプラスチックと呼称している。

【改題】バイオプラスチックとは、微生物によって分解される生分解性プラスチックと、サトウキビやトウモロコシなどの植物バイオマス由来の原料から作られたバイオマスプラスチックの総称です。このようにバイオプラスチックを製造し、使用することの利点と問題点を800字程度で論じなさい。

バイオプラスチックの活用の小論文解答例

バイオプラスチックを製造し、使用することの利点として循環が可能だという点が挙げられる。

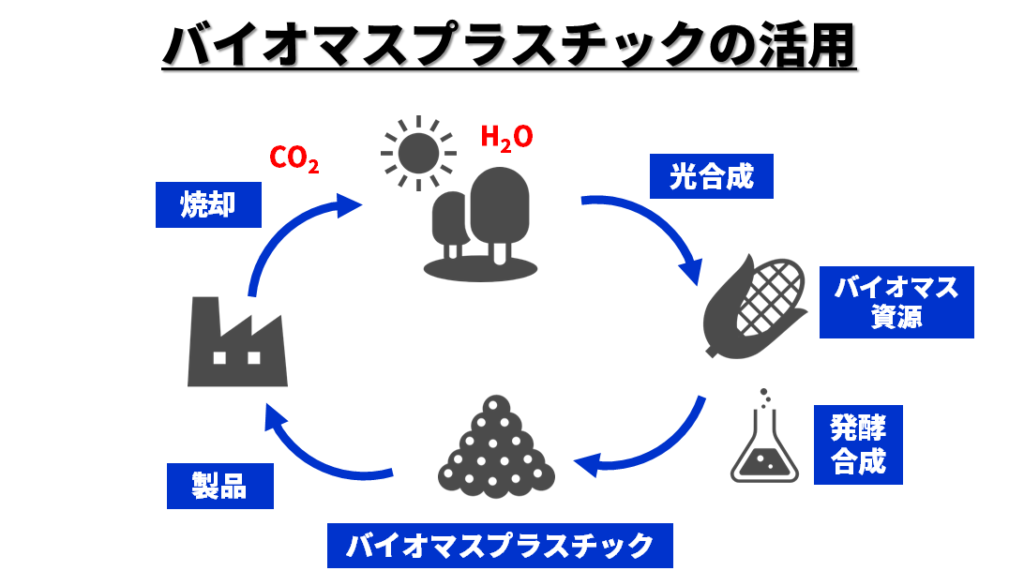

生分解性プラスチックは微生物により分解される際、水と二酸化炭素を発生させる。これらは植物を育成するために必要な要素だ。そのため、分解されてできた水と二酸化炭素を用いて植物が成長する。その植物を生分解性プラスチックに使用する。使用後は植物育成の原料となる。このように再生のサイクルを成立させることが可能になる。従来のように石油を原料としていない植物由来のため、温室効果ガスを排出しない。したがって、地球温暖化対策にもなる。

この循環は、カーボンニュートラルにも繋がる。バイオプラスチックを製造、焼却する際、二酸化炭素が発生する。しかし、原料となる植物を育成する段階で、光合成により二酸化炭素を吸収する。そのため、育成から廃棄までの二酸化炭素排出量は実質ゼロになる。

一方、問題点としては分解するための条件と時間が必要ということだ。プラスチック製品のため、ある程度の強度を必要とする。そのため、高温でないと分解しない。また時間を要するため、使用されなくなったプラスチック製品が長時間に渡って残留することになる。これらの問題は海洋にも当てはまる。

近年、海洋ごみのプラスチックが問題となっている。海洋では分解の条件を満たせないため、分解が起こらない。そして、分解には長い時間を要するため分解途中などで破片となったプラスチックが海の生物を攻撃する。その結果、死に追いやってしまうケースがある。

このように、現在起こっている環境問題を解決することなく、さらに悪化させてしまう原因になると予想される。プラスチックの強度を保ちながらどのようにして分解しやすい製品にするかがこれからの課題となってくるだろう。

バイオプラスチックの活用の小論文の講評一部公開

論文はバイオプラスチックの循環利用に焦点を当て、その利点と問題点を明確に示しています。循環サイクルが植物由来で地球温暖化対策に寄与する一方で、分解条件や時間の課題、特に海洋環境での問題が指摘されています。論文は問題提起が鋭く、将来的な課題にも触れており、プラスチックの環境への影響に対する深い洞察があります。綿密な論証があり、解決に向けた研究の必要性を印象づけました。

バイオプラスチックの活用の小論文の添削一部公開

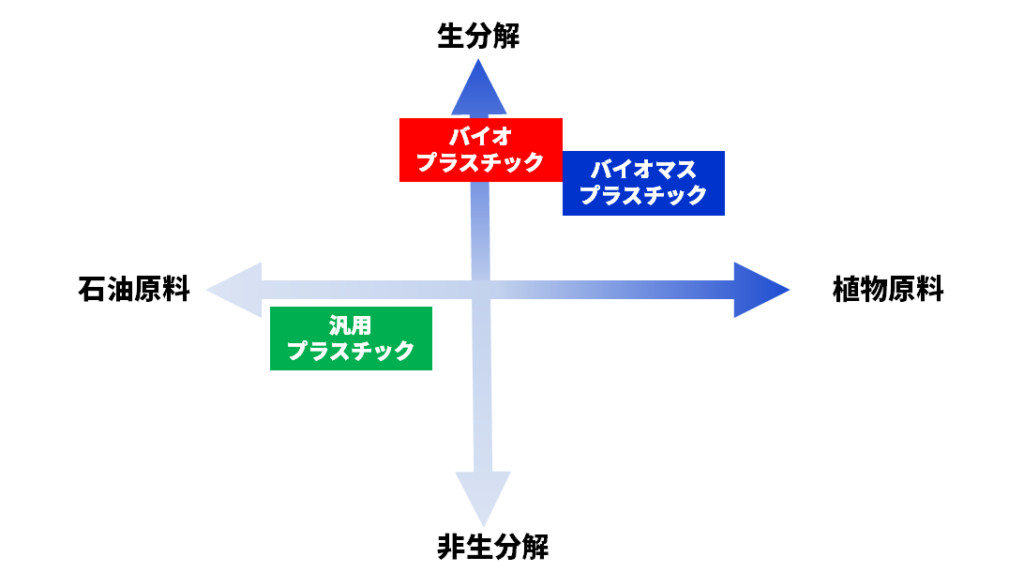

(バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの違い)

・バイオマスプラスチックは「生物由来の資源を原料にした」プラスチック

・生分解性プラスチックは「使用後に分解されて自然に還る」プラスチック

それぞれの名称について、「バイオマス」とは「原料」のことを指し、生分解性プラスチックの「生分解性」とは「機能」のことを意味しています。

そのため「バイオマスプラスチック」かつ「生分解性プラスチック」で、生物由来で分解することもあれば、「バイオマスプラスチック」だけど「生分解性プラスチック」ではない、またはその逆もありえます。

コメント