【2020年度】筑波大学情報学群知識情報・図書館学類(学校推薦型選抜)の小論文解答例「読書」です。改題となります。

【問題】「読書の理想」についての著者の主張を簡潔に説明し、それに対する賛成あるいは反対の立場を明確にした上で、考えを書け。理由も述べること。

【文章要約】本、とくに古典とのつきあいは、人間どうしの関係に似ており、読むたびに新鮮なおどろきに出会いつづける。書物は私たち側が自ら読むことを待っている。しかし、私たちがある本に関する知識や「すじ」を知るだけでは、その本がどのように書かれているかを自分で把握するという愉しみを味わうことはできない。長いつきあいによって書物がかけがえのない友人になり、すぐれた本ほど読み手の需要次第であたらしい顔でこたえてくれる。

読書を愉しむことと言語文化継承の小論文解答例

私にとって、本を読む愉しみとは、本が書かれた時代の特徴や価値観にふれることである。そしてそれを後世に語り継ぎ共有することが、言語文化の継承につながると考える。

竹取物語を例にとってみる。私は中学二年生の時に、竹取物語とかぐや姫との違いについてグループ学習で探求した。物語が書かれた平安時代の和歌や、帝を始めとする宮中の仕組み、さらに当時の人々の恋愛に関する考え方をこの物語から学んだ。さらに、かぐや姫と異なる結末を知ったことが嬉しく、その時の感想を下級生や家族に語ったことを今でも覚えている。

たしかに、人の感性や考え方は時代と共に変わっていくので、古典作品は現代に必要ないという人もいるだろう。しかし、私は、変化の激しい現代だからこそ、古典作品を読み、現代の言葉が構築される以前にどのような言語が使われ、そして人々がどのような価値観をもっていたのかという自国への理解が必要であると考える。日本に留学してくる外国人学生たちは、母国の文化の変遷に精通している。

よって、彼らと交流するときに、日本の言語文化の代表ともいえる古典についての教養がなければ、「猿まね日本人」と思われてしまう。そして筆者が文中で述べているように、本とのつきあいは人間どうしの関係と似ている。私たちは本を読むたびに新鮮な発見と出会う。そうした発見を他者に伝えることで、後世の人々に過去の言語と文化が継承されていくのである。

世界には長い歴史をもち、少しずつ変化してきた言語や、その言語の影響を受けてきた文化が多く存在する。人は、本を読み古の文化に思いを馳せる人々が、それを他者に語り継ぐことで言語文化の継承を担ってきたのだと思う。人間の一生は短く、同じ時代に生きる人々の価値観だけではわずかな知識しか得ることができない。よって、その先人たちから伝えられた言語文化を、今度は私たちが守り、未来に伝えていくべきであると考える。

読書を愉しむことと言語文化継承の小論文講評(一部公開)

竹取物語の探求から得た知識が、当時の和歌や宮中の構造、人々の恋愛観を理解し、それを後の世代に共有する喜びが伝わります。また、現代の変化に対する古典作品の価値を強調し、留学生との交流において日本の言語文化の理解が重要であることを指摘しています。

言葉が変化する中で、古典作品が過去の言語と文化を繋ぐ架け橋としての役割を果たす点が印象的です。著者の言及する「猿まね日本人」への懸念も興味深く、本との交流が人間関係と同様に深い意味を持つことが示唆されています。最後に、未来への責任感として先人たちから受け継いだ言語文化を守り、次代に伝える必要性が強調され、説得力を感じました。

読書を愉しむことと言語文化継承の小論文添削(一部公開)

これまでの○○さんの論文と比較すると内容的に劣るかな。

「なぜ内容に劣ると言えるのか」

・「自分自身が作品を深く読解した経験を取り上げて」とわざわざ明記されているので、もう少し竹取物語について読解したことを、もう少し掘り下げて記述して方が良かったかな。「物語が書かれた平安時代の和歌や、帝を始めとする宮中の仕組み、さらに当時の人々の恋愛に関する考え方を学んだ」と列挙しているだけの印象。

・反駁については、今回は問題1つの中で、問われていることが2つあるので、省略して、先述の竹取物語について記述するとよかったかもですね。反論・反駁の3段落が一番ボリュームがあり、題意からは遠くなっていく印象。

【深く読解するとは…の例】

明治5年の1872年まで日本は太陰暦を使用していましたね。これは、和歌にも大きな影響を与えていることがわかります。1872年までの日本の物語や和歌には、「月」そのものや「月」を想像させる言葉が多いんです。

たとえば、下の和歌

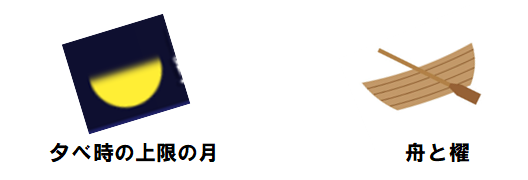

「この夕べ 降り来る雨は 彦星の 早漕ぐ舟の 櫂の散りかも」※櫂(かい)は舟を進めるために水をかくために使う道具

ここに出てくる「舟」=「月」ですね。つまり、夜空を見上げていると、「月」があり、それが「舟」に見えたというわけです。なぜそう言えるのか、彦星が織姫に合える日は7/7(旧暦6/7)の七夕。

太陰暦なので、毎月7日は上限の月の前日となります。上弦の月とは、半円です。

こんな読解ができるのではないでしょうか。

「今夜は、大雨だ。彦星は一刻も早く織女の元にたどり着きたいということなのだろう。大急ぎでその船を進ませているから、そこから散る雫は、急げば急ぐほど、その量は増し、地上には雨となり降り注いでいるのだろう。」と

読解は、言葉だけの理解に留まらず、心情・歴史・科学など多くの分野から意味・意図をくみ取って初めてできることですね。読解するとは、科目・教科の枠組みを越えたところにあるというわけです。

【構成として】

問題文の言葉尻を拾い、主張を書くというシンプルなものでもいいでね。

言葉尻とは、「(問題文)自分自身が作品を深く読解した経験を取り上げて、あなたにとって、本を読む愉しみとは何か。それがどのように「言語文化の継承」となっているのかを800字以内で述べなさい。」 の赤字を拾う。

(主張➊)私にとって本を読む愉しみとは、~である。

(★理由・根拠)今回の問題文では、必須でありポイント

(主張➋)この本を読む愉しみは、(このようにして)「言語文化の継承」になっていると考える。

(理由・根拠)~。

(まとめ)主張➊と主張➋をまとめる。

今回の原文にあてはめると(キーセンテンスのみ)

(主張➊)本を読む愉しみとは、本が書かれた時代の特徴や価値観にふれることである。

(理由・根拠)竹取物語を例にとってみる。~

(主張➋)この本を読む愉しみを後世に語り継ぎ共有していくことが、「言語文化の継承」になっていると考える。

(理由・根拠)人は、本を読み古の文化に思いを馳せる人々が、それを他者に語り継ぐことで「言語文化の継承」を担ってきた。~

(まとめ)私たちは本を読むたびに新鮮な発見と出会う。そうした発見を他者に伝えることで、後世の人々に過去の言語と文化が継承されていくのである。

コメント